Aptitude tactique : relever les défis liés aux blessures

- ExultX

- 7 juin 2024

- 21 min de lecture

Dernière mise à jour : 23 janv.

Sujets Abordés

1. Types de blessures : aiguës et surutilisation

2. Risque de blessure

3. Atténuer les risques et améliorer la résilience aux blessures

4. Modèles de prévention des blessures et réadaptation

Résumé

Dans cette exploration complète, nous dévoilons la tapisserie complexe de l’aptitude tactique du point de vue des stratégies de prévention et d’atténuation des blessures qui sous-tendent la sécurité et l’efficacité de nos opérateurs. En disséquant les nuances des types de blessures et en dévoilant l’interaction des facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques, nous découvrons le rôle central des interventions fondées sur des données probantes dans le renforcement de la résilience tactique. En approfondissant cet article, nous explorons également les tranchées des modèles de réadaptation et de retour au travail, où la collaboration interdisciplinaire et les méthodologies de pointe convergent pour tracer la voie vers une résilience durable face à l’adversité.

Discuter de la prévention et de l’atténuation des blessures dans des environnements tactiques implique souvent de naviguer dans la complexité et l’intensité émotionnelle, influencées par des croyances et des superstitions profondément ancrées. Notre objectif dans cet article est d’éliminer les préjugés et de clarifier ce sujet complexe. La réalité est que les blessures résultent d’une interaction complexe de multiples facteurs de risque, dont seulement une fraction a été identifiée (1). Bien prise en compte, cette publication ne prétend pas offrir une solution universelle à toutes les blessures, mais vise plutôt à fournir une exploration complète des blessures dans les populations tactiques, en se concentrant sur leurs types, leurs facteurs de risque, leurs modèles de prévention et leurs modèles de réadaptation et de retour au travail. En examinant les défis uniques auxquels sont confrontées les populations tactiques et en comprenant les facteurs contribuant aux blessures, nous pouvons élaborer des recommandations fondées sur des données probantes pour atténuer le risque de préjudice.

L’importance du traitement des blessures dans les environnements tactiques va au-delà du bien-être du personnel individuel. Les blessures compromettent non seulement la santé et l'état de préparation de l'opérateur concerné, mais peuvent également avoir un impact sur l'efficacité globale de l'équipe ou de l'unité. Une seule blessure peut entraîner une perte temporaire de main-d'œuvre, affectant potentiellement le succès de la mission et la sécurité de l'opérateur et de ses collègues. De plus, des blessures non traitées ou mal gérées peuvent contribuer à des problèmes de santé à long terme, ayant un impact sur la qualité de vie pendant et après le service. Reconnaître l’importance de la prévention des blessures et d’une réadaptation efficace constitue donc un aspect fondamental de l’optimisation des performances et de la longévité des professionnels tactiques (2-4).

1. Types de blessures : aiguës et surutilisation

En raison de l’existence de diverses définitions, nous devons apporter des précisions sur ce que nous définissons comme une blessure :

Une blessure fait référence à des lésions tissulaires ou à d'autres perturbations des fonctions physiques typiques du corps causées par la pratique d'un sport, d'un exercice ou d'une tâche professionnelle. Ce préjudice résulte généralement du transfert d’énergie cinétique rapide ou répétitif (5).

Ces blessures peuvent être classées en deux grandes catégories : les blessures aiguës et les blessures dues au surmenage. Bien que nous puissions approfondir la classification détaillée des blessures à l'aide de cadres tels que la déclaration de consensus de Munich ou la classification de Pollock, pour les besoins de cet article, nous nous concentrerons sur les catégories plus larges de surmenage et de blessures aiguës.

a. Blessures aiguës

En termes cliniques, un traumatisme est une blessure résultant de l'impact d'un agent sur un organisme spécifique, conférant une force et causant des dommages en soumettant les tissus à des forces de tension, de compression ou de coupure (6).

Ces blessures résultent souvent d'événements soudains et violents et sont répandues dans des environnements à haut risque. Parmi les exemples de blessures traumatiques les plus graves dans un contexte tactique figurent les blessures par balle et les blessures liées aux explosions, qui ont toutes deux de graves conséquences, tant physiques que psychologiques, nécessitant une attention immédiate (7). Les blessures moins graves, plus courantes, mais néanmoins importantes, comprennent les fractures osseuses, les contusions musculaires, les luxations ou subluxations articulaires, les entorses ou déchirures ligamentaires et les déchirures tendineuses, entre autres (6).

b. Blessures dues au surmenage

Les blessures dues au surmenage résultent d’un stress et de tensions répétitifs sur des parties spécifiques du corps. Ces blessures sont particulièrement fréquentes dans les sports répétitifs comme la course à pied, ainsi que parmi les populations tactiques (6). Plus de 80 % des blessures dans les populations tactiques sont des blessures dues à un surmenage, avec une concentration élevée sur le genou et le bas de la jambe (22 %), la colonne lombaire (20 %) et la cheville et le pied (13 %) (2). Les exemples incluent les fractures de stress, la synovite articulaire, l’inflammation des ligaments, la fibrose focale du tissu musculaire, la tendinopathie, la fasciopathie, la bursite et autres (6). Nous savons que les blessures dues au surmenage dans l’environnement militaire durent cinq fois plus longtemps que les blessures aiguës (8).

c. Guérison des tissus

Quel que soit le type de lésion musculo-squelettique (MSK), le processus de cicatrisation tissulaire peut être résumé en trois phases : la phase de réponse inflammatoire, la phase de réparation fibroblastique et la phase de maturation-remodelage. Dans le tableau 1, nous expliquons brièvement ce qui se passe dans chaque phase.

2. Risque de blessure

La prévision des blessures constitue un objectif important de nombreuses recherches. Cependant, aucun n’a présenté de solution définitive. Bien que nous puissions définir le risque de blessures en fonction de certains facteurs, tant intrinsèques qu’extrinsèques, il n’existe pas de solution unique. Les facteurs intrinsèques font référence à des caractéristiques internes ou à des traits inhérents à un individu qui influencent la santé, le risque de blessure et la performance. D'autre part, les facteurs extrinsèques font référence à des influences externes affectant la santé, le risque de blessure ou les performances d'un individu, provenant de l'extérieur du corps (6). Dans le tableau 2, nous pouvons observer certains de ces facteurs.

Compte tenu de ces facteurs, Sammito et ses collègues (4) ont proposé un modèle de blessure traitant des blessures MS chez les soldats qui pourrait être adapté à d'autres populations tactiques. Comme l'illustre la figure 1, leur proposition catégorise les facteurs intrinsèques et extrinsèques comme modifiables et non modifiables et les classe en trois ordres de risque, le 3ème ordre représentant le facteur de risque le plus élevé.

Le modèle dynamique de blessure de Meeuwisse (présenté dans la figure 2) prend en compte à la fois les facteurs intrinsèques et extrinsèques et la manière dont ils interagissent pour provoquer une blessure. Dans ce modèle, les facteurs intrinsèques, liés à l'opérateur, sont considérés comme essentiels mais insuffisants à eux seuls pour provoquer des blessures. Les facteurs de risque extrinsèques, en revanche, permettent la survenue de blessures. La combinaison de facteurs intrinsèques et extrinsèques rend l’opérateur vulnérable aux blessures, même si aucun d’eux ne cause généralement de préjudice à lui seul. Ces facteurs préparent les opérateurs à des blessures potentielles, un événement incitatif servant de déclencheur final. Cet événement, souvent directement lié à l'apparition de la blessure, est crucial et est appelé « mécanisme de la blessure ». Bien que les études se concentrent généralement sur des facteurs proximaux tels que ces événements, il est important de comprendre à la fois les facteurs proximaux et distants (1,6).

3. Atténuer les risques et améliorer la résilience aux blessures

Comme nous le voyons, l’exposition à des facteurs de risque externes peut se combiner à des facteurs internes augmentant la susceptibilité de l’individu aux blessures. Lorsque les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques coïncident, la probabilité de blessure pour l’individu peut être considérablement plus élevée que lorsque ces facteurs surviennent séparément. Il est essentiel de reconnaître que les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques sont souvent dynamiques et peuvent changer au fil du temps, et même au cours d'une seule séance d'entraînement (6).

Selon Brunkner et Khan (6), la prévention des blessures peut être caractérisée comme étant primaire, secondaire ou tertiaire :

Prévention primaire : vise à prévenir la survenue d'une blessure avant qu'elle ne survienne. Il se concentre sur la prise en compte des facteurs de risque pouvant entraîner des blessures. Les stratégies de prévention primaire comprennent l'éducation, les modifications de l'environnement, les règles de sécurité et les changements de comportement visant à atténuer l'exposition au risque de blessure.

Prévention secondaire : se concentre sur la détection précoce et l'intervention pour réduire l'impact des blessures déjà survenues. Cela implique des efforts pour identifier les blessures à un stade précoce, lorsqu'elles sont plus faciles à traiter ou à gérer. Les programmes de dépistage, les examens de santé réguliers et un traitement médical rapide sont des exemples de mesures de prévention secondaire.

Prévention tertiaire : vise à minimiser l'impact d'une blessure déjà survenue et à prévenir les complications ou l'invalidité de longue durée. Il se concentre sur la réadaptation, le traitement médical et les soins de soutien pour aider les individus à récupérer et à retrouver leurs capacités fonctionnelles. Les mesures de prévention tertiaire comprennent la physiothérapie, l'ergothérapie, la réadaptation professionnelle, le reconditionnement et la prise en charge médicale continue pour prévenir la récidive ou l'aggravation de la maladie.

a. Évaluations et dépistages

Les évaluations et les dépistages peuvent servir de mesures de prévention secondaire. Leur objectif principal est d'identifier les vulnérabilités, principalement dans les facteurs intrinsèques modifiables, et d'aider au processus de prise de décision en matière de prescription d'exercices (13). Généralement, les tests peuvent être classés comme des tests en laboratoire ou sur le terrain (14). Cependant, dans les contextes tactiques, une classification différente est souvent utilisée pour des raisons pratiques et opérationnelles : tests prédictifs génériques (GPT), tests prédictifs liés aux tâches et tests de simulation de tâches. Il est courant de combiner ces évaluations pour évaluer régulièrement les performances des opérateurs. Lorsqu’elle est correctement appliquée et analysée, cette combinaison peut fournir une évaluation complète des capacités motrices et des performances dans les tâches professionnelles critiques (15,16). Pour évaluer les facteurs de risque intrinsèques modifiables, les GPT sont couramment utilisés. La sélection de tests, d'évaluations ou de dépistages spécifiques dépend du contexte, du budget, des contraintes de temps et des ressources disponibles. Bien que l’utilisation d’une batterie complète de tests de référence soit théoriquement optimale, cela peut s’avérer prohibitif en termes de coût et de temps, et peut ne pas être lié aux tâches et exigences spécifiques du contexte de la population (2). Par conséquent, l’accent devrait être mis sur l’identification d’outils pratiques fournissant des informations adéquates pour le processus de prise de décision. Si les résultats de l’évaluation ne contribuent pas au processus décisionnel concernant la prescription de formation, alors l’évaluation n’est peut-être pas le bon choix. Le tableau 3 présente quelques GPT typiques utilisés dans un contexte tactique.

b. Surveillance

Si les tests, évaluations et dépistages sont déjà applicables et relativement acceptables dans un contexte tactique, le suivi, à notre avis, n’est toujours pas bien établi. Cela peut être l’une des principales raisons de la prévalence des blessures dues au surmenage dans les contextes tactiques.

Comme dans le sport, la surveillance tactique de la charge de travail a été largement discutée récemment, principalement en raison des progrès technologiques et de l'inquiétude croissante concernant la prévention des blessures et des maladies, en particulier compte tenu du risque d'incidents mortels (17-20). Les principaux défis ne sont pas seulement la praticabilité et la fiabilité de l’utilisation de ces instruments et algorithmes, mais aussi les préjugés socioculturels et l’interprétation des données sur le terrain, notamment en l’absence d’un scientifique du sport ou d’un professionnel de la médecine du sport.

La surveillance continue de servir de mesures de prévention primaire et secondaire et constitue un outil précieux pour évaluer les facteurs externes modifiables et comprendre les implications des facteurs externes non modifiables sur les opérateurs. Gabbett et ses collègues (21) suggèrent un cycle de surveillance qui peut être adapté aux besoins des environnements tactiques. Ce cycle suit une approche systématique pour interpréter les données de surveillance des athlètes, depuis l'exposition à un seul stimulus d'entraînement externe jusqu'à l'exposition ultérieure. Lorsque chaque étape du cycle est intégrée aux précédentes, elle permet de comprendre l'interprétation des données et de recommander des interventions pour soutenir les ajustements de formation appropriés. Pour aider les praticiens dans les processus de prise de décision, ils ont créé une matrice pour chaque étape du cycle.

c. Résilience aux blessures

Comme nous l'avons déjà vu, plus de 80 % des blessures dans les populations tactiques sont des blessures de surmenage, avec une incidence élevée dans les membres inférieurs et la colonne lombaire. Les données sur les blessures dues au surmenage dans les populations tactiques fournissent des lignes directrices essentielles pour améliorer la résilience et les performances des opérateurs (2). Pour résoudre ces problèmes, plusieurs stratégies clés peuvent être mises en œuvre.

Premièrement, un échauffement bien conçu et exécuté peut contribuer à prévenir les blessures et peut être combiné à des programmes spécifiques de prévention des blessures, notamment lors des séances d’entraînement. Pour que ces programmes soient efficaces pour réduire les blessures et améliorer les performances, il est crucial de prendre en compte la spécificité de l'activité, l'environnement, la durée et l'intensité de l'échauffement, ainsi que de s'assurer que les participants les suivent avec diligence. De plus, il est important que les opérateurs comprennent le but de l’échauffement et les avantages qu’ils peuvent en attendre (2,9,22-26).

De plus, une progression plus lente du volume de course est recommandée. La ligne directrice concernant la charge de travail suggère une augmentation maximale de 10 % par semaine. La réduction du volume de course est un autre élément essentiel de la prévention des blessures. Bien que la course à pied soit un aspect fondamental de nombreux programmes d’entraînement tactique, un kilométrage excessif peut contribuer à des blessures dues au surmenage, en particulier au niveau des membres inférieurs. En incorporant des exercices cardiovasculaires alternatifs, les opérateurs peuvent maintenir leur forme aérobique tout en donnant à leurs articulations et à leurs muscles le répit nécessaire face aux impacts répétitifs (2,6,9).

Augmenter la variabilité des exercices au sein des programmes de formation est essentiel pour la résilience des opérateurs. Un programme d’exercices diversifié comprenant des exercices de mobilité, proprioceptifs, multiaxiaux et neuromusculaires améliore la résilience physique globale. Les exercices de mobilité améliorent l'amplitude de mouvement et la flexibilité des articulations, qui sont essentielles au mouvement fonctionnel et à la prévention des blessures. Les exercices proprioceptifs, axés sur l’équilibre et la conscience du corps, contribuent à améliorer la coordination et à réduire les risques de chutes et de blessures associées. Les exercices multiaxiaux impliquent des mouvements dans plusieurs plans de mouvement, favorisant la force fonctionnelle et la stabilité de divers groupes musculaires. Ces exercices imitent les mouvements et les défis réels que les opérateurs pourraient rencontrer sur le terrain, les préparant ainsi mieux aux exigences opérationnelles. Les exercices neuromusculaires mettent l’accent sur la connexion entre les systèmes nerveux et musculaire, améliorant ainsi le temps de réaction, l’agilité et le contrôle moteur global. L’intégration de ces types d’exercices garantit un programme d’entraînement complet qui aborde tous les aspects de la condition physique et de la résilience aux blessures (2,9,22-26).

L'éducation et la sensibilisation sont également des éléments essentiels de la prévention des blessures. Les opérateurs doivent être informés de l’importance de reconnaître les premiers symptômes des blessures dues au surmenage et de consulter rapidement un médecin en cas de besoin. Mettre l’accent sur l’importance de routines d’échauffement et de récupération appropriées, d’une technique d’exercice, d’une hydratation et d’une nutrition adéquates peut améliorer encore davantage la récupération et la résilience (2).

Malgré ces lignes directrices, en évaluant les facteurs intrinsèques et extrinsèques et en identifiant les risques de blessures, nous pouvons mettre en œuvre plus efficacement des programmes de résilience aux blessures et de préadaptation. Cette approche se concentre sur les facteurs modifiables individuellement, en particulier les faiblesses, les déséquilibres et les vulnérabilités identifiés, et peut être plus efficace que le simple respect des lignes directrices.

4. Modèles de prévention des blessures et réadaptation

Il est essentiel de reconnaître que chacun est confronté à un certain risque potentiel de blessure lors de ses activités sportives, d’exercice ou professionnelles. De plus, tout sport, exercice ou profession comporte un niveau de risque pour ses participants ou professionnels. Il n’est pas réaliste de s’attendre à un risque zéro, surtout dans un contexte tactique. Forts de cette compréhension, nous nous concentrons désormais sur la prévention des blessures, l’atténuation de ces risques et la rendre les opérateurs plus résilients aux blessures. Pour le faire efficacement, il faut d’abord identifier les sources de risque (2).

a. Modèles de prévention des blessures

En 1992, Van Mechelen (10) a proposé une séquence de prévention en quatre étapes qui reste d'actualité aujourd'hui. En résumé, cette séquence en quatre étapes s’appuie sur la réflexion suivante :

Étape A : Comprendre la portée et l’ampleur du problème de blessure. Cela comprend la collecte de données sur l’incidence, la gravité et les types de blessures survenant au sein d’une population ou d’un sport spécifique.

Actions : Réaliser des études épidémiologiques ; Analyser les types de blessures (identifier les blessures les plus courantes et les plus graves) ; Recueillir des données sur le contexte dans lequel les blessures surviennent.

Étape B : Identifier les causes et les mécanismes à l’origine des blessures. Comprendre pourquoi et comment les blessures surviennent est essentiel pour élaborer des stratégies de prévention efficaces.

Actions : Enquêter sur les facteurs intrinsèques et extrinsèques contribuant aux blessures; Étudier les aspects biomécaniques et physiologiques de l’activité (mécanismes spécifiques de blessures).

Étape C : Basée sur les connaissances acquises lors des deux premières étapes, cette étape consiste à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pour prévenir les blessures.

Actions : Concevoir des interventions (programmes de formation, équipements de protection, campagnes éducatives, etc.) ; Élaborer des programmes de conditionnement et de réadaptation pour répondre aux facteurs de risque identifiés ; Mettre en œuvre des stratégies et surveiller leur application dans des contextes réels.

Étape D : La dernière étape évalue l'impact des mesures préventives mises en œuvre afin de déterminer leur efficacité.

Actions : Mener des études de suivi pour comparer les taux de blessures avant et après la mise en œuvre des mesures préventives ; Analyser les données pour voir si les mesures ont conduit à une réduction significative des blessures ; Ajustez et affinez les stratégies préventives en fonction des commentaires et des nouvelles informations.

Des années plus tard, Caroline Finch a présenté une révision de cette séquence intitulée Translating Research into Injury Prevention Practice (TRIPP). Alors que le modèle de Van Mechelen fournit une base solide pour la recherche sur la prévention des blessures, le modèle TRIPP de Caroline Finch étend ce cadre en soulignant l'importance de comprendre et d'évaluer l'application pratique des mesures préventives (8,11).

Étape 5 : Comprendre le contexte pratique dans lequel les mesures préventives seront appliquées. Il s’agit d’identifier les obstacles et les facilitateurs à la mise en œuvre de stratégies de prévention des blessures dans des contextes réels.

Actions : Évaluer l'environnement, les ressources et les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre ; Identifier les défis potentiels et les catalyseurs dans le contexte spécifique (par exemple culturel, organisationnel, logistique) ; Discutez avec les praticiens, les entraîneurs et les athlètes pour comprendre leurs points de vue et leurs besoins.

Étape 6 : Évaluer dans quelle mesure les mesures préventives sont mises en œuvre dans la pratique. Il se concentre sur l’évaluation des processus pour garantir que les stratégies sont appliquées comme prévu et pour identifier les domaines à améliorer.

Actions : Surveiller la fidélité de la mise en œuvre, le respect des protocoles et la portée de l'intervention ; Recueillir des données qualitatives et quantitatives sur le processus de mise en œuvre ; Identifiez et corrigez tous les écarts, obstacles ou problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre.

Bien que les modèles discutés soient spécifiquement conçus pour les athlètes sportifs, ils constituent également la base de certains modèles utilisés auprès des populations tactiques. Un exemple largement reconnu est le modèle d’optimisation des performances humaines (HPO). Ce modèle fournit une approche détaillée et fondée sur des données probantes pour optimiser les performances et prévenir les blessures (12).

Étape 1 : Surveillance des blessures : Identifie la portée et l'ampleur du problème.

Actions : Recueillir des données sur les taux, les types et les tendances des blessures au sein de la population d'intérêt ; Analysez les données sur les blessures pour identifier les tendances, les facteurs de risque et les activités ou tâches à haut risque.

Étape 2 : Analyse des tâches et de la demande : Collecte de données sur le terrain – observation des tâches effectuées dans le cadre de l'entraînement tactique, de l'entraînement physique et de l'emploi/des missions.

Actions : Évaluer les exigences physiologiques, biomécaniques, physiques et cognitives des tâches exécutées par des individus ou des équipes ; Identifier les facteurs contribuant aux blessures liées à la tâche ou aux limitations de performance.

Étape 3 : Prédicteurs de blessure et performance optimale : Détermination des caractéristiques qui prédisent les blessures et la performance, fournissant un objectif pour l'entraînement physique et les interventions.

Actions : Déterminer les facteurs intrinsèques et extrinsèques contribuant aux blessures et influencer la performance sur votre contexte ; Effectuer des évaluations et des examens préalables pour identifier les forces, les faiblesses et les domaines à améliorer (veiller à la spécificité de la tâche).

Étape 4 : Conception et validation des interventions : La conception de toute intervention visant à prévenir les blessures ou à optimiser la performance doit se concentrer sur le profil de blessure des populations cibles, leurs exigences professionnelles et les prédicteurs identifiés de blessures et de performance.

Actions : Tenir compte des besoins en espace, des environnements austères et des équipements disponibles lors de la conception des interventions ; Se concentrer sur la validation de l'efficacité du programme pour modifier les prédicteurs de blessures et de performances identifiés à l'étape précédente ; Veiller à ce que les interventions soient adaptées aux défis et contraintes uniques des environnements tactiques ; Prioriser les interventions qui traitent des facteurs de risque spécifiques et améliorent les résultats de performance au sein de la population tactique ; Insistez sur l’importance des tests de validation et d’efficacité pour garantir que les interventions peuvent être mises en œuvre dans des contextes réels.

Étape 5 : Intégration et mise en œuvre du programme : Détermination de la logistique et des actions nécessaires à la réussite de l'intervention.

Actions : Intégrer les interventions dans les protocoles de formation et opérationnels existants ; Élaborer des protocoles et des lignes directrices pour la mise en œuvre cohérente des interventions dans toute l’organisation.

Étape 6 : Surveiller et déterminer l'efficacité du programme : effectuer un suivi à long terme des blessures et des performances à mesure que le programme HPO est exposé à une population cible plus large.

Actions : Établir des systèmes de suivi pour suivre la mise en œuvre des interventions et leur impact sur les taux de blessures et les résultats de performance ; Évaluer l'efficacité du programme grâce à une analyse continue des données et à des mécanismes de rétroaction ; Ajuster les interventions et les protocoles en fonction des résultats du suivi pour optimiser l’efficacité du programme.

b. Réadaptation après une blessure et retour au travail

La réadaptation est une forme de prévention tertiaire et implique un processus qui passe par plusieurs phases. Selon la blessure, il peut s'agir d'un processus long et douloureux ou d'un processus relativement court et indolore. Cependant, il est crucial que l’opérateur comprenne qu’il n’existe pas de raccourcis. Sauter ou se précipiter dans l’une des phases augmente le risque de nouvelle blessure ou de problèmes à long terme. La figure 7 présente les phases typiques du processus de réhabilitation.

Idéalement et théoriquement, un programme de réadaptation devrait bénéficier de divers apports. Cela comprend les contributions de spécialistes médicaux et chirurgicaux, de médecins du sport, de physiothérapeutes, de physiologistes de l'exercice, d'entraîneurs en rééducation et d'entraîneurs de force et de conditionnement physique (S&C). Le succès du processus de réhabilitation et de reconditionnement repose en grande partie sur la collaboration intégrée et efficace de ces experts, dans le respect mutuel des capacités professionnelles de chacun, ainsi que des propres idées et émotions de l'opérateur (25). Dans le contexte sportif, cette approche interdisciplinaire est bien établie, presque toutes les équipes sportives possédant leur propre équipe de médecine du sport. Toutefois, dans le contexte tactique, ce n’est pas toujours le cas.

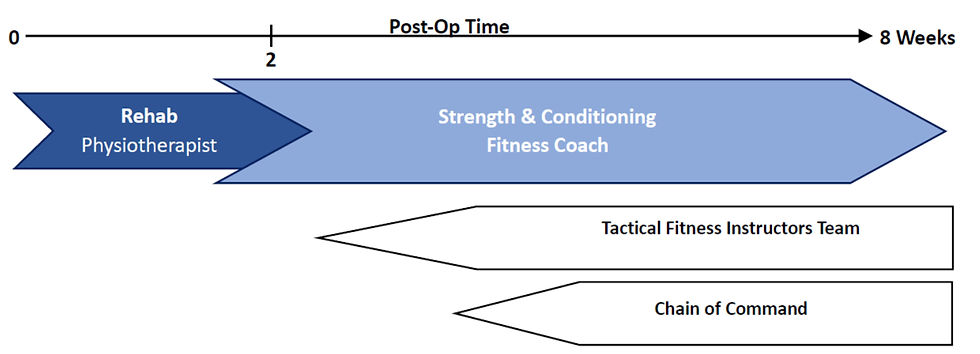

Il existe deux modèles typiques de réadaptation. Dans l'un d'entre eux, l'équipe médicale pourrait garder le contrôle des soins de l'athlète pendant trop longtemps sans impliquer les entraîneurs S&C, qui doivent être conscients des étapes de guérison des tissus blessés. Tout aussi problématique est un scénario dans lequel les entraîneurs techniques (équipe d’instructeurs de conditionnement physique tactique) ne sont impliqués que tard dans le processus de rééducation, manquant ainsi des opportunités de formation technique à faible charge (25). Ce modèle est présenté dans la figure 8 et est normalement appelé modèle pauvre en contexte sportif que nous avons adapté.

Une bien meilleure approche implique que les coachs S&C collaborent étroitement avec les physiothérapeutes dès les premiers stades de la rééducation et que les coachs techniques soient impliqués tout au long du processus. Cela garantit que l'opérateur peut se préparer à la performance tout en se remettant simultanément de la blessure initiale (25). Ce modèle est présenté dans la Figure 9 et il est normalement appelé modèle bien intégré au contexte sportif que nous avons adapté.

La figure 10 montre un aperçu détaillé, étape par étape, d'un processus de réadaptation. Il est important que chaque programme de réadaptation soit adapté à l'individu, en utilisant une progression basée sur des critères pour garantir un mouvement en toute sécurité à travers les différentes phases et réduire le risque de nouvelle blessure. Différents critères objectifs peuvent être utilisés tout au long des étapes de rééducation, tels que la gradation de l'épanchement, l'évaluation des douleurs musculaires, le suivi de la progression de la course, l'évaluation de l'agilité spécifique au contexte et la réalisation de tests fonctionnels. Le reconditionnement est un élément essentiel de ce programme de réadaptation par étapes, garantissant que l'opérateur blessé est pleinement préparé à reprendre ses fonctions (27).

La communication est essentielle pendant ce processus. Lorsque l'opérateur a été traité par un médecin, un physiothérapeute et un coach S&C de différentes institutions, cette communication peut être très fragile, voire inexistante, conduisant souvent à un processus de réadaptation médiocre ou incomplet et augmentant le risque de nouvelle blessure et de longue durée de vie. problèmes de durée (2,9,25). Dans de tels cas, il est essentiel que l'opérateur comprenne l'importance de cette communication et demande à chaque professionnel des rapports, indications et contre-indications pour les partager avec les autres. Idéalement, malgré les barrières institutionnelles et les préjugés personnels, ces professionnels devraient communiquer directement entre eux sur chaque cas. Cependant, cela s’avère souvent très complexe à réaliser, c’est pourquoi la fourniture de rapports constitue une solution pratique et fonctionnelle dans de telles situations (9).

Références

1. Kjaer M, Krogsgaard M, Magnusson P, Engebretsen L, Roos H, Takala T et al., éditeurs. Manuel de médecine du sport : sciences fondamentales et aspects cliniques des blessures sportives et de l'activité physique. Oxford : Blackwell ; 2003.

Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1125952/

2. Association nationale de force et de conditionnement. Éléments essentiels de la force tactique et du conditionnement. Alvar B, Sell K, Deuster P, éditeurs. Champaign : cinétique humaine ; 2017. Disponible à partir de :

https://www.nsca.com/store/product-detail/BOOK/1060/9781450457309

3. Nindl B, Williams T, Deuster PA, Butler NL, Jones BH. Stratégies pour optimiser la préparation physique militaire et prévenir les blessures musculo-squelettiques au 21e siècle. Département médical J de l'armée américaine [Internet]. 2013 ; octobre-décembre : 5-23.

Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24146239/

4. Sammito S, Hadzic V, Karakolis T, Kelly KR, Proctor SP, Stepens A et al. Facteurs de risque de blessures musculo-squelettiques dans l'armée : une revue qualitative systématique de la littérature des deux dernières décennies et un nouveau modèle de priorisation des blessures. Mil Med Res [Internet]. 2021;8(1):1-40.

Disponible sur : https://doi.org/10.1186/s40779-021-00357-w

5. Bahr R, Clarsen B, Derman W, Dvorak J, Emery CA, Finch CF et al. Déclaration de consensus du Comité international olympique : méthodes d'enregistrement et de communication des données épidémiologiques sur les blessures et les maladies dans le sport 2020. Orthop J Sport Med. 2020;8(2):1-33.

Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32118084/

6. Bahr R, Brukner P, Khan K, Hutchintson M, Mccrory P, Clarsen B et al. Médecine clinique du sport : Volume I : Blessures. 5e éd. New York : Éducation McGraw-Hill ; 2017.

Disponible sur : https://csm.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1970

7. Strauss R, Menchetti I, Perrier L, Blondal E, Peng H, Sullivan-Kwantes W et al. Évaluation des principes de soins tactiques aux blessés au combat dans les contextes civils et militaires : examen systématique, analyse des lacunes dans les connaissances et recommandations pour les recherches futures. Ouverture des soins aigus en traumatologie. 2021;6(1):1-10.

Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34746434/

8. Van Tiggelen D, Wickes S, Stevens V, Roosen P, Witvrouw E. Prévention efficace des blessures sportives : un modèle intégrant efficacité, efficience, conformité et comportement à risque. Br. J Sports Med. 2008;42(8):648-52.

Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18400875/

9. Association nationale de force et de conditionnement. Les essentiels de l’entraînement en force et du conditionnement. Quatrième. Haff G, Triplett N, éditeurs. Champaign : cinétique humaine ; 2016. Disponible à partir de :

https://www.nsca.com/store/product-detail/BOOK/2275/9781718210868

10. van Mechelen W, Hlobil H, Kemper HCG. Incidence, gravité, étiologie et prévention des blessures sportives. Sport Med. 1992;14(2):82-99.

Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1509229/

11. Finch C. Un nouveau cadre de recherche menant à la prévention des blessures sportives. J Sci Med Sport. 2006;9(1-2):3-9.

Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16616614/

12. Vendez TC, Lutz RH, Faherty MS. Le modèle guerrier pour l’optimisation des performances humaines. Sports Med Arthrosc. 2019;27(3):99-106.

Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31361719/

13. Association nationale de force et de conditionnement. Guide des tests et évaluations de la NSCA. Miller T, rédacteur. Champaign : cinétique humaine ; 2012.

Disponible depuis:

https://www.nsca.com/store/product-detail/BOOK/1056/9780736083683

14. McArdle W, Katch F, Katch V. Physiologie de l'exercice : nutrition, énergie et performance humaine. septième. Philadelphie : Wolters Kluwer|Lippincott Williams & Wilkins ; 2010. Disponible sur : https://shop.lww.com/Exercise-Physiology/p/9781975217297

15. Payne W, Harvey J. Un cadre pour la conception et le développement de tests et de normes d'emploi physique. Ergonomie. 2010;53(7):858-71.

Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20582767/

16. Beck B, Billing DC et Carr AJ. Élaboration de normes d'emploi physiques et physiologiques : traduction des résultats de l'analyse des emplois en évaluations et normes de performance – Une revue systématique. Int J Ind Ergon [Internet]. 2016 ; 56 : 9-16.

Disponible depuis:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169814116300798

17. Cardinale, Marco; Varley M. Technologie portable de surveillance de la formation : applications, défis et opportunités. Int J Sports Physiol Perform [Internet]. 2016 ; 11 (novembre) : 588-95.

Disponible sur : https://www.semanticscholar.org/paper/Wearable-Training-Monitoring-Technology:-and-Cardinale-Varley/c6b4458c8d285f5b96da0237d68917ba67e0fbd3

18. Stacey MJ, Hill N, Woods D. Surveillance physiologique du personnel militaire en bonne santé. Corps médical de l'armée JR. 2018;164(4):290-2.

Disponible sur : https://militaryhealth.bmj.com/content/164/4/290

19. Notley SR, Kenny GP, Flouris AD. Sur l'utilisation de moniteurs physiologiques portables pour évaluer la contrainte thermique lors d'un stress thermique professionnel. Appl Physiol Nutr Metab. 2018;43(9):869-81.

Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29726698/

20. Friedl KE. Applications militaires de la surveillance physiologique des soldats. J Sci Med Sport. 2018 novembre;21(11):1147-53.

Disponible sur : https://www.jsams.org/article/S1440-2440(18)30255-X/fulltext

21. Gabbett TJ, Nassis GP, Oetter E, Pretorius J, Johnston N, Medina D et al. Le cycle de suivi des athlètes : un guide pratique pour interpréter et appliquer les données de suivi de l’entraînement. Br. J Sports Med. 2017;51(20):1451-2.

Disponible sur : https://bjsm.bmj.com/content/51/20/1451

22. Turner A, éditeur. Routledge Handbook of Strength and Conditioning : programmation spécifique au sport pour la haute performance. Oxon : Routlege : Groupe Taylor&Francis ; 2018. Disponible sur : https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Strength-and-Conditioning-Sport-special-Programming-for-High-Performance/Turner/p/book/9780367499044

23. Turner A, Comfort P, éditeurs. Force et conditionnement avancés : une approche fondée sur des données probantes. Oxon : Routlege : Groupe Taylor&Francis ; 2018.

Disponible depuis:

24. Boyle M. Nouvel entraînement fonctionnel pour le sport [Internet]. 2e éd. Champaign : cinétique humaine ; 2016.

Disponible sur : https://www.human-kinetics.co.uk/9781492530619/new-function-training-for-sports/

25. Brown M. Prévention et réadaptation des blessures sportives : intégrer la médecine et la science pour des solutions de performance. Joyce D, Lewindon D, éditeurs. New York : Routledge ; 2016.

Disponible depuis:

26. Médecine sportive Australie. Médecine du sport pour entraîneur sportif. 10e éd. Brown M, éditeur. Chatswood : Elsevier ; 2013.

Disponible sur : https://www.elsevierhealth.com.au/sports-medicine-for-sports-trainers-e-book-9780729581547.html

27. Piedade S, Imhoff A, Clatworthy M, Cohen M, Espregueira-Mendes J, éditeurs. Le médecin du sport. Cham : Springer ; 2019.

Disponible sur : https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-10433-7

.png)

Commentaires